Ma pire expérience, mon plus horrible cauchemar… J’ai été sauvé par un miracle. Je pleure encore lorsque je me souviens de ces jours tragiques, brisé par ma propre irresponsabilité et mon ignorance naïve de ce à quoi ressemblait réellement une dictature et de comment elle agissait. En 1973, j’allais le découvrir à nouveau, au Chili.

Au début de l’année 1969, je suis arrivé à l’USP (Université de São Paulo) en tant qu’étudiant libre pour participer au cours de troisième cycle “Histoire économique de l’Amérique latine au XXe siècle”, dispensé par l’alors réputé Institut pédagogique de l’Université du Chili.

On m’a attribué une chambre dans le pavillon des internes étrangers de l’immense université de São Paulo, que je partageais avec Juan Carlos, un Argentin, et Ricardo, un Philippin. Nous sommes devenus de très bons amis et avons formé le groupe des “trois mousquetaires”, même si le “Che” étudiait la médecine et l’Asiatique l’ingénierie.

Par ailleurs, des amis qui vivaient à São Paulo m’avaient trouvé un emploi d’assistant d’un patron gringo (en fait, c’était un fils de Suédois né à Memphis, USA) – Mister Johan Erickson – dans une entreprise laitière, ce qui m’a permis, quelques mois plus tard, de quitter l’internat de l’USP et de louer un petit appartement meublé sur l’avenue São Joao, en plus d’acheter – évidemment – une Coccinelle Volkswagen bleue de 64.

Je n’ai pas vu mes anciens colocs très souvent, je ne les ai rencontrés qu’occasionnellement dans l’immense Resto U central de l’université, échangeant des mots bon enfant et nous donnant une accolade ou une poignée de main, avant que chacun d’entre nous suive le chemin particulier que ses responsabilités académiques lui indiquaient.

Cinq mois plus tard, j’ai terminé mes études de troisième cycle, mais je ne suis pas retourné au Chili en raison de la vie confortable que m’offrait São Paulo, oubliant de poursuivre ma dernière année d’études à l’Institut pédagogique. Mes tripes, à ce moment-là, ont recommandé à mon corps de rester plus longtemps au Brésil.

Ricardo – le Philippin – était un fanatique du “Che” Guevara et personne ne pouvait dire du mal du révolutionnaire argentin sans recevoir une avalanche d’arguments et de considérations historico-sociologiques, qui s’échappaient de ses lèvres avec un débit de mitrailleuse.

Il était convaincu – comme moi – que les considérations développées par le désormais mythique guérillero constituaient, à elles seules, un héritage politique pour l’Amérique latine qui devait être repris par tous les hommes bien nés de cette partie de la planète.

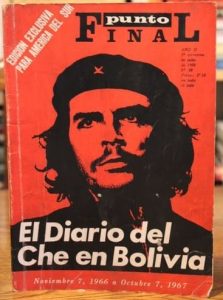

Depuis deux mois, l’Asiatique exprimait son désir irrépressible de lire le Journal de Bolivie* du Che publié au Chili par la revue Punto Final et distribué dans tout le territoire démocratique. Mais au Brésil, c’était plus qu’interdit. Être surpris avec le fameux Journal revenait à se mettre volontairement le dos au mur.

Jusqu’à ce jour, je n’ai pas pu m’expliquer pourquoi j’ai eu la fichue idée de commander un numéro de la revue Punto Final au Chili, sachant qu’elle était publiée, ni plus ni moins, par le Mouvement de la gauche révolutionnaire – le MIR -, un fait qui n’avait pas échappé aux sbires du gouvernement militaire brésilien.

Peut-être était-ce l’habitude de défier l’autorité – très typique des étudiants chiliens de ces années-là – ou, peut-être, la confiance en ma bonne étoile. Mais le fait est que j’ai commis une bêtise indigne d’un professionnel mûr, intelligent et prudent parce que, peut-être, je n’avais pas ces trois qualités.

Mon cousin Javier, qui est aujourd’hui un banquier prospère basé en Australie, a envoyé le petit magazine de Santiago par avion, en le mêlant à d’autres livres et publications diverses. J’ai récupéré le colis dans les bureaux de VARIG au centre-ville et je me suis rendu directement au dortoir de Ricardo et Juan Carlos à l’internat de l’USP. Ne trouvant ni l’un ni l’autre, j’ai décidé de laisser la publication (dans un emballage cadeau) sous l’oreiller du lit du Philippin, avec une carte que j’y avais écrite pour lui souhaiter un joyeux vingt-sixième anniversaire.

J’étais sûr que ce cadeau émouvrait l’Asiatique jusqu’aux larmes, et je ne me suis pas trompé.